Animais ferozes

(A seguinte crónica foi escrita originalmente para o Bairro dos Livros, em Fevereiro de 2013, e publicada no jornal Grande Porto.)

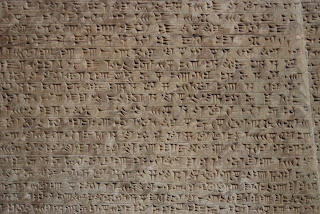

Não sou Matusalém para me lembrar da primeira escrita, feita de cortes na pedra que a tornavam imortal. Não sou do tempo das tábuas de cera e dos estiletes que as sulcavam, do tempo em que escrever era abrir feridas na realidade.

Também não sou do tempo em que se escrevia na pele dos homens, com tatuagens e cicatrizes, para dar nomes e vidas e identidade, nem que se escrevia nas peles de animais, onde os monges copistas gastavam os seus olhos, mãos e costas, e deixavam nas margens mensagens sobre o frio e o cansaço e a tristeza do seu trabalho.

Mas sou do tempo em que escrita manchava. Em que o meu pai tirava uma máquina de escrever azul clara de cima de uma estante e afundava, uma a uma, as teclas da máquina para martelar a tinta no papel e fazer despontar as letras indecisas. Em que ficava com as mãos e a roupa brancas do pó de giz, em que a escrita era a dança da caneta no papel, a caneta que se esmagava debaixo dos livros da mochila e gotejava azul, verde e vermelha no tecido. Do tempo do lápis, que se desvanecia com tempo e a borracha, mas deixava sempre um rasto de fumo no papel.

E sou de hoje, do tempo do computador, em que as palavras perderam o cheiro e a textura e estão lá longe, escondidas atrás de um ecrã, a piscar, temerosas, sabendo como a sua vida é frágil e a ondulação de um dedo as varre do mundo. Já não são cordas que nos unem a outro lugar irreal que tentamos puxar para nós, mas são elas próprias irreais. Escrevo-as e apago-as e publico-as sem esforço, como corpos prostituídos que andam pela rua sem maquilhagem nem elegância. E talvez por isso ainda volto aos cadernos, aos livros em papel, aos livros antigos, e sinto a falta das máquinas de escrever onde nunca escrevi, saudoso do tempo em que as palavras eram animais ferozes.